治療は、がんの進行の程度を示す進行期(ステージ、病期と呼ぶこともあります)やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。

1)進行期

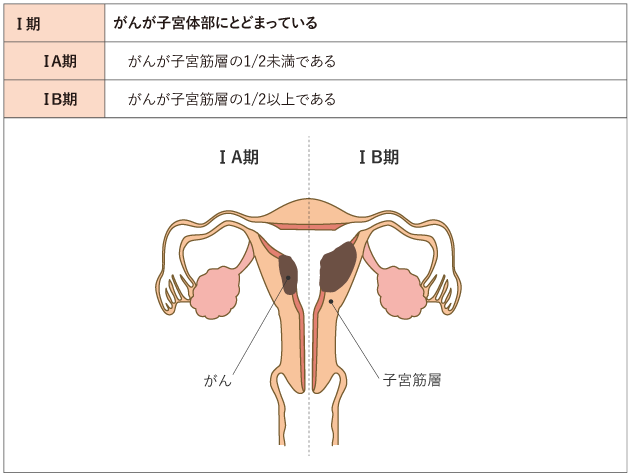

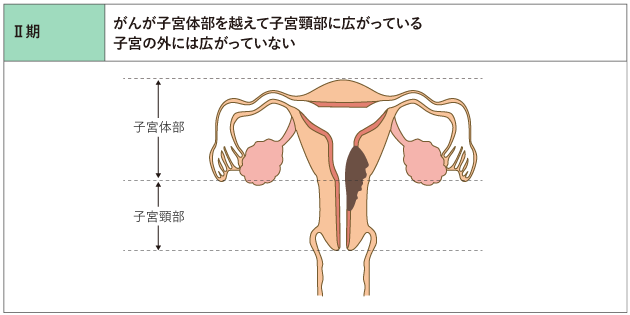

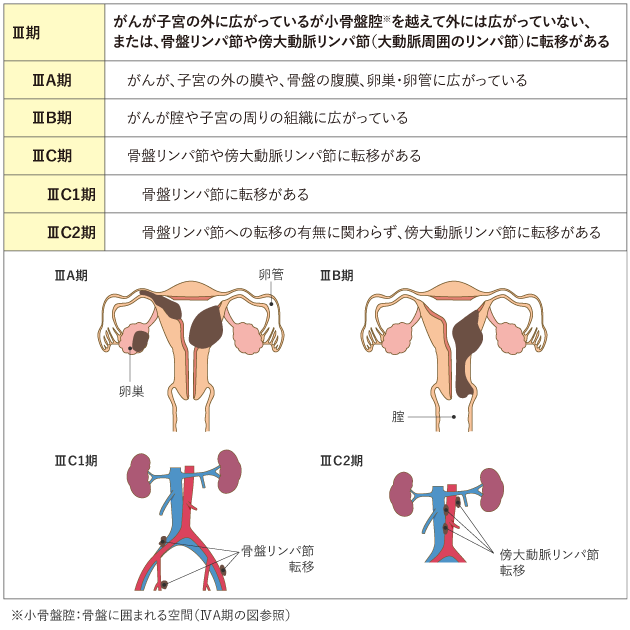

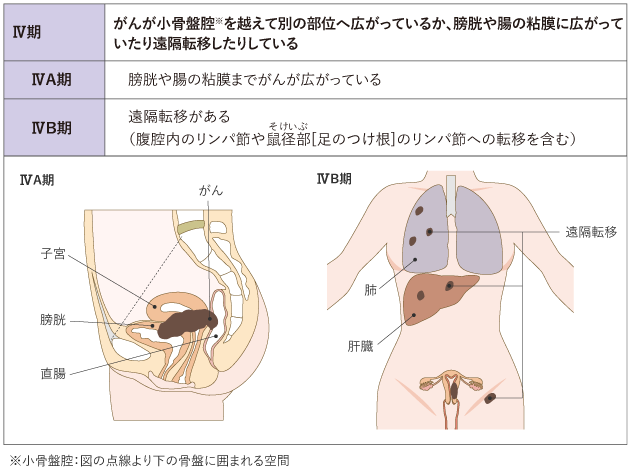

子宮体がんの進行の程度は、「進行期」として分類します。進行期は、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期(ステージ1)・Ⅱ期(ステージ2)・Ⅲ期(ステージ3)・Ⅳ期(ステージ4)と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。

子宮体がんの進行期は、がんが子宮体部の壁にどの程度深く入っているか、子宮頸部や腟、リンパ節、卵巣や卵管などへの広がりがあるか、膀胱や直腸などの隣接する臓器への広がりがあるか、肺や肝臓などの離れた臓器への転移があるかなどで分類します。

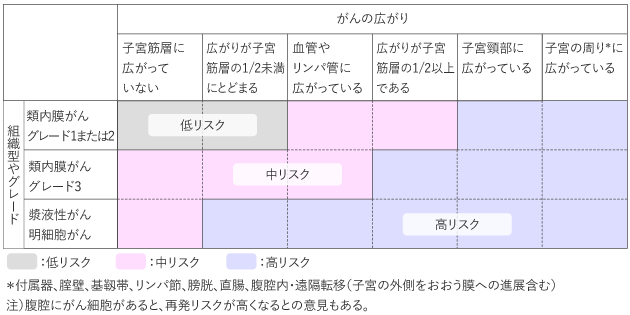

子宮体がんではまず手術を行い、手術で摘出した組織を調べ、がんがどこまで広がっているかを確認して進行期を決定します(表1)。なお、手術によって決定した進行期は、手術の前にCT検査やMRI検査、PET-CT検査などの画像診断から推定された進行期とは、一致しないことがあります。

日本婦人科腫瘍学会編.患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん治療ガイドライン 第3版.2023年,金原出版.より作成

2)組織型、グレードと術後再発リスク分類

子宮体がんの性質は、組織型(がんの種類)やグレード(がんの悪性度)で決まります。手術後に、手術で採取したがんの組織型やグレードとがんの広がりの程度から、術後の再発リスクを予測します。

(1)組織型

子宮体がん(子宮内膜がん)は、顕微鏡下でのがんの組織の見え方によって、いくつかの組織型に分類されます。主な組織型として、類内膜がん、漿液性がん、明細胞がんなどがあり、組織型により予後が異なることが分かっています。そのほか、まれにがん肉腫などがあります。

(2)グレード(G)

グレードは、がんの悪性度の高さを示すものです。類内膜がんは、悪性度の低い順にグレード1(G1)、グレード2(G2)、グレード3(G3)に分けられます。漿液性がんと明細胞がんは悪性度が高く、一般的にグレード分類は行われません。

(3)術後再発リスク分類

子宮体がんでは、一般的にまず手術を行い、がんが再発しやすいかどうかの再発リスクを術後に調べます。

子宮体がんは、組織型やグレードにより、予後のよい順に「類内膜がんでグレードが1または2」「類内膜がんでグレード3」「漿液性がん・明細胞がん」に分けられます。手術後には、この組織型とグレードによる分類(図2縦軸)とがんの広がり(図2横軸)から、再発リスクを低、中、高のいずれかに分類し、術後の治療方針を決めていきます。

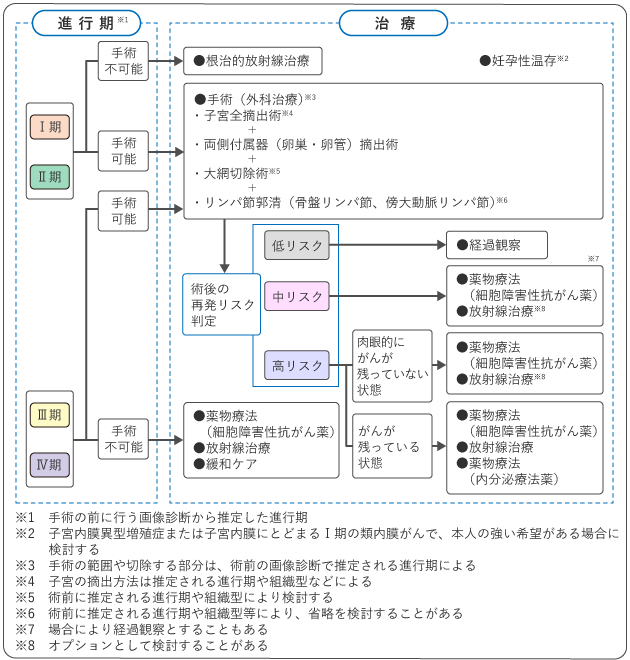

3)治療の選択

子宮体がんの治療では、手術が可能であれば、子宮と両側の付属器(卵巣・卵管)を取り除く手術を行うことが基本です。手術後の治療は、がんの進行の程度や術後再発リスク分類に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。

図3は、子宮体がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

なお、担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたって分からないことは、まず担当医に確認することが大切です。治療を選ぶにあたっての悩みや困りごとは、がん相談支援センターで相談することもできます。

妊娠や出産について

子宮体がんの標準治療は、子宮と卵巣・卵管の摘出です。しかし、一定の条件を満たした場合には、子宮や卵巣・卵管を残し、将来の妊娠の可能性を残すことができる場合があります。その条件とは、子宮内膜異型増殖症(子宮体がんの前がん病変)、またはがんが子宮内膜にとどまっているグレード1の類内膜がんの場合です。いずれの場合も子宮内膜の組織全体を採取して、条件にあてはまるかよく確認します。

この条件にあてはまり、将来子どもをもつことを強く希望している場合には、妊孕性を温存すること(妊娠するための力を保つこと)が選択肢となる場合があります。子宮体がんの場合は、黄体ホルモン療法と呼ばれる薬物療法を行い、子宮と卵巣・卵管を残します。ただし、妊孕性温存治療では、将来の妊娠の可能性を残すため、通常であれば切除する部分を残すことになりますので、再発などのリスクを考慮しなければなりません。また、黄体ホルモン療法では、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓症などの重篤な血栓症などが起こる可能性もあります。妊孕性温存治療を検討するときには、がんの状態や再発、合併症などのリスクについて十分理解した上で、自分の希望を伝えて、担当医とよく相談することが必要です。