子宮体がんの治療の第一選択は手術です。手術によりがんを取り除くと同時に、がんの広がりを正確に診断して進行期を決定します。また、手術で取り除いたがんの病理検査を行い、術後の再発リスクを判断します。手術によって決定した進行期と術後再発リスク分類から、放射線治療や薬物療法などの治療をさらに行う必要があるかどうかを判断します。

手術方法は、基本的に開腹手術です。切除する範囲はがんの広がりによって異なります。がんが進行していると広い範囲を切除する必要がありますが、広い範囲を切除すると合併症も起こりやすくなるため、十分に検討して適切な手術方法を選択します。

早期の子宮体がんでは、腹腔鏡手術や、手術用ロボットを遠隔操作して行うロボット手術などの内視鏡手術が可能な場合もあります。内視鏡手術には、手術による創が小さくてすむ、術後の痛みが少なく回復が早い、入院期間の短縮が見込めるなどのメリットがありますが、がんが進行している場合には行うことができません。また、2023年12月時点で保険適用となるのはⅠA期の場合のみです。さらに、内視鏡手術が行える施設には子宮体がんの治療や内視鏡手術に十分な経験のある常勤の医師がいる、緊急手術に対応できる体制がある、などの基準があり、すべての病院で受けられるわけではありません。手術の方法については、担当医とよく相談しましょう。

1)手術の種類

手術の種類には、切除範囲により、(1)単純子宮全摘出術、(2)準広汎子宮全摘出術、(3)広汎子宮全摘出術があります。

子宮体がんでは、卵巣に転移しやすいことや、卵巣がんも同時に発生することが多いことから、原則として両側の付属器(卵巣・卵管)も摘出します。また、進行期を正確に知り、術後の治療方針を決めるために、骨盤リンパ節や傍大動脈リンパ節を郭清(取り除く)してリンパ節転移の有無も確認します。ただし、リンパ節郭清によって下肢のリンパ浮腫(むくみ)などの合併症が発症することがあります。類内膜がんのグレード1またはグレード2で、術前にⅠA期と推定される場合には、リンパ節への転移の可能性がとても低いため、リンパ節郭清を行わないこともあります。推定される進行期や組織型によっては、進行期を正確に知るために、大網(胃から垂れ下がって大腸と小腸をおおっている膜)の切除を検討することもあります。

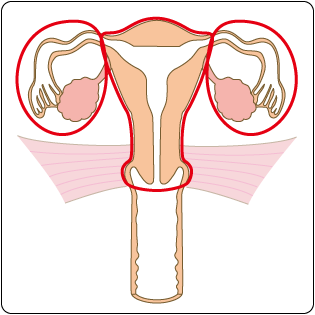

(1)単純子宮全摘出術

最も狭い範囲を切除する方法で、開腹して子宮と両側の付属器(卵巣・卵管)を摘出します。腟壁の一部を切除することもあります。手術の前の診断で、腟や子宮の周りの組織にがんがなく、子宮体部にとどまっていると推定される場合に行います。類内膜がんのグレード1またはグレード2で、術前にⅠA期と推定される場合には、リンパ節への転移の可能性がとても低いため、リンパ節郭清を行わないこともあります。子宮と卵巣・卵管を摘出するため、妊娠することはできなくなりますが、性交渉は可能です。

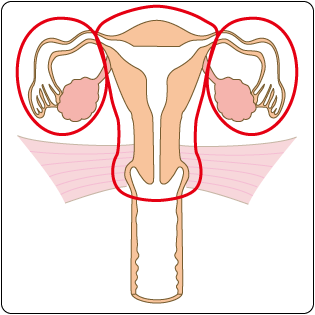

(2)準広汎子宮全摘出術

子宮を支える組織(基靱帯)と腟壁の一部を含め、子宮と両側の付属器(卵巣・卵管)を摘出します。膀胱の神経の大部分を温存することができるため、尿が出にくくなるといった術後の排尿のトラブルは広汎子宮全摘出術と比べて少なくなります。子宮と卵巣・卵管を摘出するため、妊娠することはできなくなりますが、性交渉は可能です。

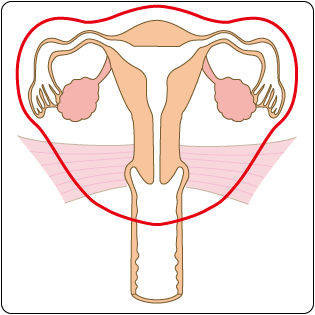

(3)広汎子宮全摘出術

最も広い範囲を切除する方法です。子宮とともに、卵管、卵巣、腟および子宮の周りの組織を含めた広い範囲を摘出します。また、骨盤内のリンパ節も一緒に切除するリンパ節郭清を行います。同時に、腹部傍大動脈リンパ節郭清を行う場合もあります。子宮と卵巣・卵管を摘出するため、妊娠することはできなくなります。

広い範囲を切除するため、がんを完全に取りきることができる可能性は高くなりますが、リンパ浮腫、排尿のトラブルなどが起こることもあります。腟が短くなりますが、性交渉は可能です。

2)手術後の合併症

術後はしばらく創が痛むため下腹部に力を入れることが難しく、移動などに困難を感じることがあります。また、排尿のトラブルや、便秘、腸閉塞などが起こることもあります。リンパ節を切除した場合にはリンパ浮腫(足や下腹部のむくみ)が起こることがあります。このほか、閉経前に卵巣を切除した場合には卵巣欠落症状(ほてりや発汗など更年期障害と同様の症状)などが起こることもあります。合併症のあらわれ方や症状は人それぞれで、治療法によっても異なります。詳しくは、関連情報「子宮体がん(子宮内膜がん) 療養 2.日常生活を送る上で」をご覧ください。