子宮頸がんや一部の子宮体がんの手術後には、「排尿障害」が起こることがあります。「排尿障害」の具体的な症状とはどのようなものなのか?症状が起こるメカニズムやその改善(治療)方法について、わかりやすく説明します。

どんなときに起こるのか、なぜ起こるのか

子宮頸がんや一部の子宮体がんの手術では、がんを取り残さないように子宮の周囲を広めに切除します。このとき子宮から膀胱(ぼうこう)に向かう神経や血管も損傷を受けるため、手術後に「排尿障害」が起こることがあります。排尿障害とは、尿をためる「蓄尿」や尿を出す「排尿」のはたらきが正常ではなくなり、コントロールがうまくいかなくなる状態です。

どんな症状があるのか

排尿障害の主な症状は、大きく分けると以下の4つになります。

- 尿意を感じない・感じにくい

- 自力で尿を出せない・出しづらい

- 尿が出切らず、残尿感がある

- 尿漏れ・尿失禁が起こる

これらが続くことで、頻尿や尿路感染の症状などが表れることもあります。

このような排尿に関する症状や不具合を「排尿障害」と呼んでいます。

症状に対する対処法とは

尿を出しづらくなる症状は、膀胱収縮力の低下や尿道の締まり具合(尿道抵抗)が強くなるために起こります。そのため、症状が軽度であれば、膀胱の収縮を促す薬や尿道抵抗を少なくする薬による投薬治療が行われます。

残尿が多い場合には、カテーテルを使って自分で尿を体外に出す「自己導尿」を行うこともあります。これを行わずに放置すると、膀胱炎や腎機能に悪影響を及ぼすこともあります。「自己導尿」に煩わしさや苦痛を伴う患者さんもいますが、きちんと行えば症状の早期改善につながります。

排尿障害は、抱える症状によって対処法が異なります。まずは、ためらわずに主治医や泌尿器科医に自分の排尿の悩みをできるだけ具体的に伝え、相談しましょう。

排尿・蓄尿のしくみ

腎臓で作られた尿は腎盂(じんう)に集められ、さらに尿管を通り、膀胱でためられます。膀胱は尿をためておく「タンク」のような役割を担っているため、膀胱に集まった尿はすぐには排泄されません。

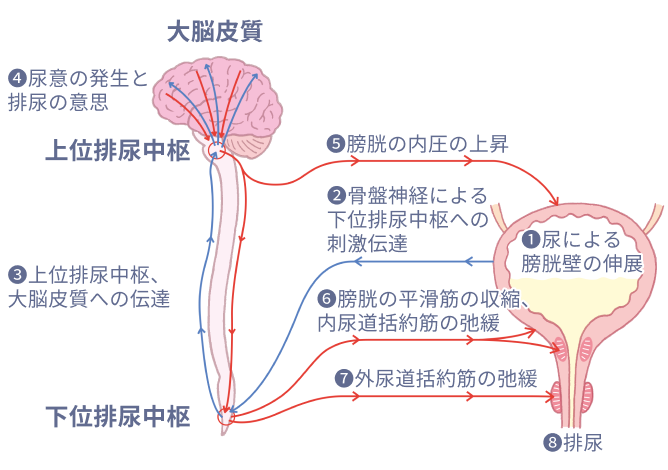

一定量までためられ膀胱の容量がいっぱいになってくると、仙髄(排尿中枢)から脳(大脳皮質)に信号が送られ、尿意が起こります。トイレに行くなど尿を出す準備がととのうと、今度は脳からの信号により、膀胱の筋肉が収縮するとともに、内尿道括約筋が緩みます。

そして外尿道括約筋(意識して動かせる筋肉)を緩めると、尿道が開き、尿道を通って尿が排泄されます。