子宮頸がんは若い女性でもかかりやすい「がん」です。ここでは、一般的に実施される子宮頸がん検診の目的や流れと、子宮頸がんやその手前の段階(前がん病変)の疑いがある場合に行われる精密検査について見ていきましょう。

子宮頸がん検診とは?

子宮頸がん検診には大きくふたつの方法があります。これまで広く行われていたのは「細胞診」という方法ですが、2024年に厚生労働省が定めるがん検診に関する指針が改訂され、「HPV検査」という方法も一部の自治体で行うことができるようになりました。

これまで一般的に行われてきた方法:細胞診

細胞診は、がんやその手前の段階の前がん病変の早期発見を目的として行う方法です。

細胞診は、問診、視診、内診[医師が直接指で腟(ちつ)とおなかをはさむようにして子宮の大きさや固さなどを調べる]と併せて行います。細胞診は、子宮頸部(子宮の入り口部分)の表面をヘラやブラシでしっかりこすって細胞を採取し、がん細胞や前がん病変の細胞などの異常な細胞がないかを顕微鏡で調べる検査です。個人差はあるものの、細胞を採取する際に少し痛みを感じたり出血したりする場合もありますが、検査自体は1~2分で終わります。

受ける頻度

厚生労働省の指針では、20歳以上の人を対象に2年に1回受けることが推奨されています。

受けられる場所

産婦人科や検診センターなどで受けることができます。多くの市区町村では費用の補助が行われているため、まずは自分の住んでいる市区町村のホームページなどで対象や費用について確認してみましょう。他にも、職場での健康診断や人間ドックなどでも受けることができます。

※広く「子宮がん検診」と呼ばれることもありますが、子宮体がんの検診は推奨されていないため、検診として行われるのは子宮頸がん検診です。

新たに加わった方法:HPV検査

HPV検査は、細胞診と同じく子宮頸部の表面から細胞を採取し、子宮頸がんの原因ともなるヒトパピローマウイルス(HPV)に感染しているかどうかを調べ、子宮頸がんにかかるリスクが高い人を発見することを目的に行う方法です。

受ける頻度

厚生労働省の指針では、30歳以上の人が対象で、5年に1回の受診が望ましいとされています。

受けられる場所

HPV検査は、実施体制が整った市区町村から順次導入され始めています。他にも、職場での健康診断や人間ドックなどでも受けることができます。

子宮頸がん検診を受ける時期と検診の流れ

検診を受ける時期ですが、生理中は出血の量によっては正しい結果が得られないこともあるため、できれば生理中は避けて受診するようにしましょう。また、問診票では直前の生理日や生理周期に関する記載が必要となるため、自分の生理周期をメモしておくとスムーズです。

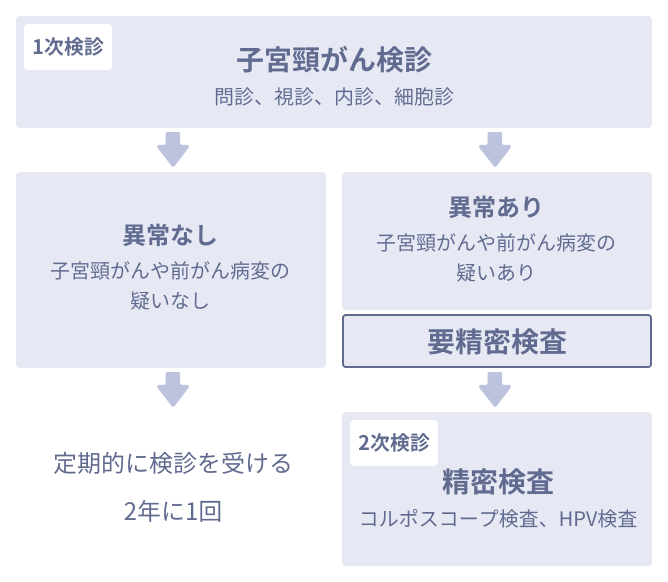

検診(1次検診に当たります)の結果、何らかの異常が見つかり「要精密検査」となった場合は、後日必ず医療機関で精密検査(2次検診)を受けましょう。

検診の流れ(細胞診の場合)

ここまで検診について説明してきましたが、健康診断やがん検診は自覚症状のない方が対象の検査です。以下のいずれかの自覚症状がある方は、子宮体がんなど子宮頸がん以外の病気の可能性もあります。検診を待たず、早めに産婦人科を受診するようにしてください。

自覚症状の例

- 不正出血(一過性の少量の出血、閉経後出血など月経以外の出血)

- おりものの異常(おりものに血が混じって茶色っぽい)

- 下腹部の痛み

- 月経不順(月経が来ない、頻繁に来る、不規則など)

- 月経困難(生理痛が強い、出血量が多いなど)

子宮体がんにも検診はある?

子宮頸がん検診の結果、子宮体部に病気の可能性を示すサインがあった場合などには、続けて子宮体部の細胞診(子宮内膜細胞診)が実施されることがあります。

ただし、こういったケースで行われる子宮体がん検診については、2025年現在、厚生労働省の指針では推奨されていません。これは、がんの早期発見を目的として行うには、有効性を示す科学的根拠が足りていないなどの理由があるためです。

子宮頸がんや前がん病変が疑われたら? 精密検査(2次検診)の目的と内容

※ここからは「細胞診による子宮頸がん検診」の場合について説明します

検診の結果が「要精密検査」だった場合、不安になることもあるでしょう。しかし、必ずしも子宮頸がんということではありませんし、子宮頸がんであった場合も早期に適切な治療を行うことで完治が期待できます。不安を取り除くためにも、検診結果を受けてから1カ月以内を目安に精密検査を行い、より詳しく調べる必要があります。

精密検査を行う目的

精密検査で、子宮頸がんなのか、もしくは今はがんではないものの今後がんになる可能性の高い「前がん病変」なのかを調べます。さらにこの前がん病変も、すべてが子宮頸がんになるわけではありません。治療が必要になる場合もありますが、自然に治癒することもあり、状態によっては通院による経過観察などで済む場合もあります。

検査で状態を把握することで、早い段階から適切な対応を受けることができるようになります。

精密検査の内容

問診や視診、他にもコルポスコープ検査や組織診、HPV検査、細胞診などがあり、検査を受ける病院によっても内容は異なりますが、それらを組み合わせて行っていきます。

コルポスコープ検査

コルポスコープと呼ばれる腟拡大鏡を使って、子宮頸部を詳しく確認する検査です。病変がありそうな箇所が見つかれば、その組織を採取し、がんや前がん病変かどうか診断する組織診を行います。

HPV検査

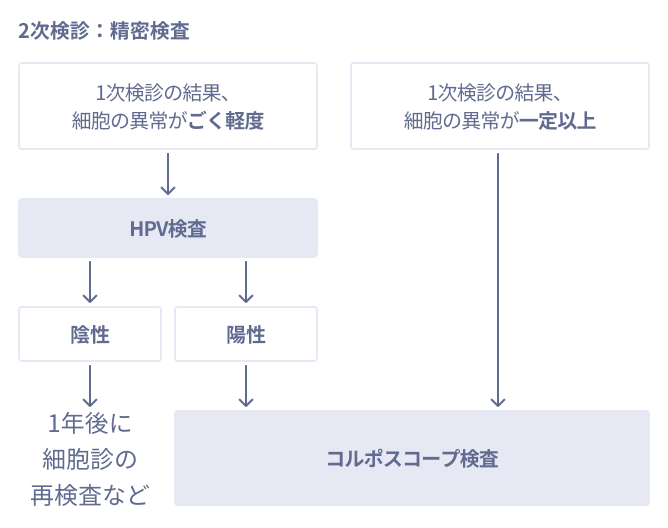

検診の結果が「要精密検査」だった場合のうち、リスクが低かった場合は、まずHPV検査を行い、さらにリスクの程度を分類します。

そのうちリスクが高かった(陽性)場合はコルポスコープ検査へと進みます。一方、リスクが低かった(陰性)場合は追加の検査は行わず経過観察となり、1年後などに定期的な再検診を行うよう促されます。

HPV検査は、1次検診での細胞診と同じく、子宮頸部(子宮の入り口部分)の表面から細胞を採取して調べます。

精密検査の流れ(細胞診の場合)の主なパターン

精密検査後に注意すること

特にコルポスコピー検査では、組織診の際に頸部の一部を切り取るため出血を伴うことが多く、炎症や細菌感染が起こりやすい状態になります。検査当日や出血のある間は、湯船に浸かることは控えてシャワーにするなど、衛生面に気をつけましょう。検査のあと数日は、温泉やプールに行くことは避け、性生活や過度のアルコールも控えるようにしてください。

子宮頸がん検診の現状と受診の大切さ

前がん病変やごく早期の子宮頸がんは自覚症状がなく、検診を受けて発見されるケースがほとんどです。

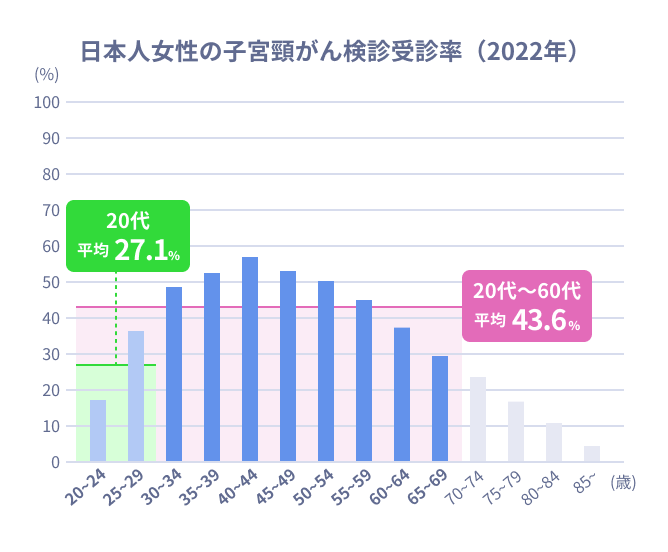

しかし、2022年の国民生活基礎調査のデータによると、日本における子宮頸がん検診の受診を特に推奨する年齢である20〜69歳の女性の子宮頸がん受診率は43.6%と半数を切っている状態です。特に近年、若い女性の子宮頸がん罹患者数が増えているものの、20代の受診率は27.1%とまだまだ浸透していないのが実情です。

子宮頸がんはHPVワクチンで予防することもできる時代ですが、完全に防げるというわけではありません。そのため、まずはワクチンでHPVに感染しないように「1次予防」を行うこと、そして子宮頸がん検診によるスクリーニングで子宮頸がんになる前の前がん病変を早期発見・早期治療する「2次予防」の考え方が大切になります。特に性交渉が1度でもある20歳以上の女性は、定期的に子宮頸がん検診を受けるようにしましょう。