乳がんと診断が確定したあとも検査がつづくと、早く治療を開始しなくて大丈夫かと思うかもしれません。しかし、診断から治療開始まではある程度の日数がかかるものです。乳がんと診断が確定したあとも検査が必要な理由と診断後の検査内容や目的について見ていきましょう。

乳がんと診断されたあとも検査が続く理由

乳がんの確定診断(病理診断)後も、さらなる検査によって、がんの進行度合いや性質、他の場所への転移の有無などを可能な限り詳しく調べていきます。これは、がんの状態を正確に把握することが、最適な治療方針を立てるための重要なポイントになるからです。

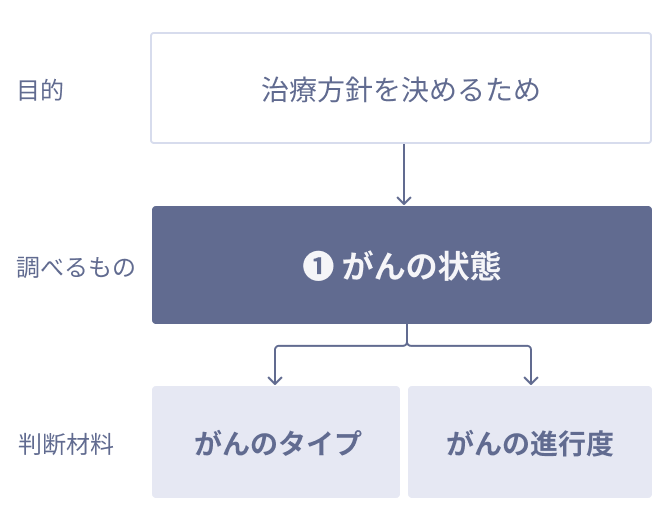

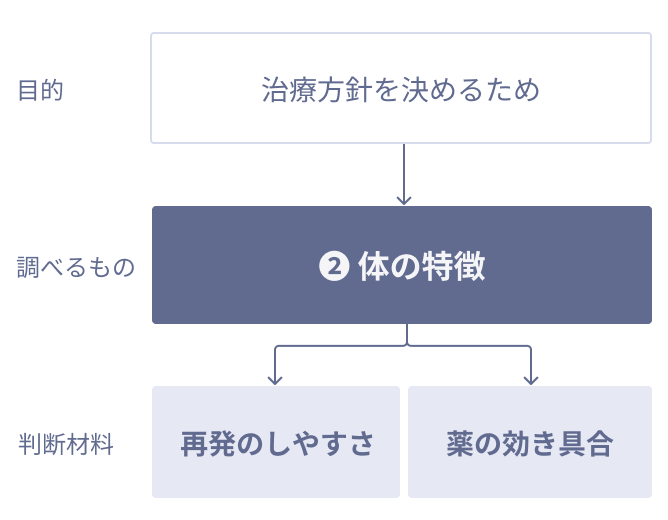

医師は検査結果に加え、患者さんの全身状態や希望などを総合的にふまえた上で、最適と思われる治療方針を患者さんに提案します。診断前の検査が「乳がんかどうか」を判断するものであるなら、診断後の検査は「治療方針を決める」ための検査といえるでしょう。

乳がんと診断されたあとの検査の内容と目的

がんの診断後に治療方針を決めるために行われる検査では、「がんの状態」と「体の特徴」の大きくふたつ調べるものがあります。

調べるもの①:がんの状態

がんの存在する場所や乳房内外への広がり具合について調べ、がんのタイプや進行度(ステージ)の判定に役立てていきます。

主な検査を紹介します。

CT検査

主に遠隔転移(骨や肺など他の場所に転移すること)の有無を調べる検査です。

検査装置のベッドに腕を上げた状態であおむけになり、そのあと、検査装置のトンネル内へとベッドが自動で移動していきます。さまざまな角度から体にX線をあてて、首から胸、腹部までの断面図(輪切りにしたような画像)を生成します。

検査時間は10分ほどで、より鮮明な画像を得るために造影剤*1を使用することもあります。

*1 CT検査用の造影剤は、画像のコントラスト(白黒の差)を強調し、はっきりと写るようにするために使用される検査用の薬で、注射により注入されます。注入されたとき体が熱いと感じる場合がありますが、一時的なもののため心配はいりません。アレルギー反応が出る人がいますので、事前に提示される条件にあてはまる人は医師や看護師に伝えましょう。

MRI検査

乳房内やリンパ節へのがんの広がりを詳しく調べるための検査です。

検査装置のベッドにうつ伏せになったあと、検査装置のトンネル内をベッドが自動で移動していき、さまざまな角度から電磁波をあてて、乳房の断面図を生成します。検査時間はおよそ30分です。

X線を使用しないので被ばくの心配はありませんが、強力な磁石と電波を使うため、体内に心臓ペースメーカーやインプラントのボルトなどの金属類を保有している方は検査できないことがあります。

鮮明な画像を得るために造影剤*2を使用するのが一般的です。

*2 MRI検査用の造影剤も、画像のコントラスト(白黒の差)を強調し、はっきりと写るようにするために使用される検査用の薬で、注射により注入されます。まれにアレルギー反応が出る人がいますので、事前に提示される条件にあてはまる人は医師や看護師に伝えましょう。(MRI検査用の造影剤では注入されたとき体が熱いと感じることはありません)

骨シンチグラフィ

骨への転移の有無を調べるための検査です。

がん細胞がある部分に集まりやすい放射性物質の性質を利用した検査で、対象となる微量の放射性物質を含む薬を注射し、その分布状態で判断します。

注射後およそ3時間(薬を全身に浸透させるために必要な時間)、ベッドにあおむけになり、体に検出器を近づけ撮影します。撮影時間はおよそ30分です。

PET(ペット)検査

CT検査やMRI検査など、ほかの画像検査では診断が確定できない場合に使用されることがあり、がんの広がりや転移の有無を調べることができます。

がん細胞がブドウ糖を吸収しやすい性質を利用した検査で、FDG(放射性フッ素を付加したブドウ糖の類似物質)を注射し、がん細胞に取り込まれた糖の分布状態で判断します。

検査当日の6時間前から糖分を含む飲食物の摂取を控え、直前に排尿を済ませてから検査に臨みます。注射後およそ1時間、体内のFDGが細胞に取り込まれるまでベッドで安静に過ごしたあとに、検査装置のベッドにあおむけになり専用機器で撮影します。撮影時間はおよそ30分です。

高血糖な状態では正確な結果が出ないことがあるため、糖尿病の人は医師との相談が必要となります。

調べるもの②:体の特徴

特定のがんタイプの発生やがん細胞の増殖には、細胞や遺伝子といったヒトの体内にある物質が関わっていると考えられています。これらの、患者さんごとに特有の体の特徴を知ることで、再発のしやすさや薬の効き具合を予測することができ、治療方針を決めるための重要な情報になります。

主な検査を紹介します。

病理検査

乳がんが疑われる時点で採取した組織を調べる病理検査により、がん細胞の中にある「ホルモン受容体」の発現割合を調べます。

ホルモン受容体がある「陽性」とホルモン受容体がほとんどみられない「陰性」に分類され、「陽性」の場合はホルモン療法が有効と判断されます。

また、病理検査によって、がん細胞の中にある、細胞増殖に関わるタンパク質「HER2」の発現の程度と、HER2遺伝子の発現状況を調べ、陽性か陰性かが判定されます。

HER2がたくさん発現している「HER2陽性」の場合は、HER2を標的とする分子標的治療薬「抗HER2薬」が有効と判断されます。

遺伝子検査

乳がんのうち7~10%は「遺伝性乳がん」であるといわれており、治療方針を決めるために、自身の乳がんが遺伝性乳がんかどうかを調べることを医師から提案される場合があります。

遺伝性乳がんかどうかを調べるときは、遺伝性乳がんの主な原因遺伝子(BRCA1、BRCA2)に病的バリアント(がんの発症に関係する生まれつきの変化)が存在するかを調べる遺伝子検査が行われます。検査は血液を採取して調べます。

BRCA1またはBRCA2に病的バリアントが認められた場合は「遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)」という診断*3になり、手術方法を検討する際の選択肢にも影響があります。

たとえば、乳房部分切除術(乳房温存療法)を行ったとしても乳房内での再発のリスクが高いため、最初から乳房全切除術(全摘)を行うことが推奨されたり、がんを発症した側と反対側の乳房に対する再発リスクを考慮して、反対側の乳房の切除も同時に行うことも検討されたりします。

*3 ご家族や親戚が同じ病的バリアントを持っている可能性が高いことも判明します。

【コラム】センチネルリンパ節生検

リンパ節転移が判明していない場合に、手術の際にリンパ節生検(摘出したリンパ節の組織を調べる検査)を行い、転移の有無を確認します。センチネルリンパ節生検という方法で、がん細胞が最初に転移するリンパ節(センチネルリンパ節)を見つけて摘出し、その中にがん細胞があるかどうかを顕微鏡で見て調べます。

手術の前に腫瘍のまわりや乳輪に放射性同位元素(ラジオアイソトープ)もしくは色素を注射しておき、その動きによってセンチネルリンパ節を見極めます。センチネルリンパ節にがんが転移しているかどうかの診断は手術中に行われ、医師の診断によっては多くのケースでリンパ節郭清(かくせい)*4を省略することが可能です。

*4 手術の際にリンパ節をすべて切除すること。

検査結果をもとに治療方針が決定

治療方針や内容が決定されると、具体的な治療スケジュールの検討・調整に入ります。

さまざまな検査による結果をもとに治療方針が導き出されるため、初診時から治療が開始されるまでには、一定の日数(3週間~2カ月程度)がかかるのは一般的なことなので、焦る必要はありません。

治療がスタートするまでの間も、今まで通りの生活を送れることがほとんどです。

治療開始後の生活など、治療に際し、気になることや不安に思うことがあるときは、主治医やがん相談支援センターへ相談してみるのもよいでしょう。