乳がんの疑いがある場合、がんの有無や、がんであった場合にはタイプなどを判定するためにいくつかの検査を行う必要があります。段階を追って行われる検査の目的や内容についてわかりやすく説明していきます。

乳がんの疑いがあるときに行われる検査の目的と流れ

乳がんは、乳がん検診をきっかけに見つかることが多いがんです。その他に、乳房のしこりやへこみ、乳頭からの茶色や赤色の分泌物、乳頭や乳輪のただれなど、乳房に何らかの異変を感じ、医療機関を受診するケースも多くみられます。

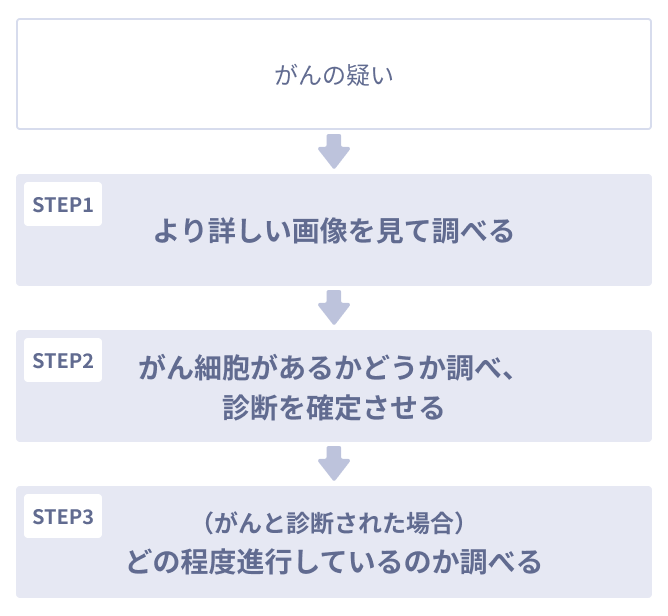

こうしてがんの疑いがあるとわかったあとはさまざまな検査が行われます。なぜ、多くの検査を受ける必要があるのでしょうか。その目的を検査の流れに沿って整理すると以下のようになります。

STEP①:より詳しい画像を見て調べる

乳がんが疑われる場合、まずはより詳細な情報が得られる画像を見て調べることになります。このときに用いられる一般的な画像検査がマンモグラフィと超音波(エコー)検査です。これらの検査でも診断が難しい場合には、乳房のMRI検査を行うこともあります。

マンモグラフィ

X線で乳房全体を撮影した画像を見て、乳房内にしこりがあるかを調べる検査です。撮影は乳房を薄い板で挟んで押し広げながら行います。そうすることで、診断しやすい写真が撮影でき、被ばく量を抑えることが可能です。マンモグラフィにおける放射線被ばく量はわずかで、身体への影響はほとんどありません。

超音波(エコー)検査

乳房全体に超音波を当て、はね返ってくる波を利用して生成した画像を見て、乳房内にしこりがあるかを調べる検査です。マンモグラフィではわかりにくい場合*1でも、しこりを映し出しやすくなります。

マンモグラフィ、もしくは超音波(エコー)検査のどちらかでしか発見できない乳がんもあるため、乳がんが疑われる場合には両方の検査を行うことが一般的です。

*1 マンモグラフィ画像では、乳腺も腫瘍も同じ白色に写るため、乳腺の密度が高い場合(高濃度乳房)はしこりの有無がわかりにくいことがあります

MRI検査

マンモグラフィや超音波検査でも診断が難しい場合に行われます。

MRI装置のベッドにうつ伏せになり、MRI装置のトンネル内をベッドが自動で移動していきます。さまざまな角度から胸部に電磁波を当てて、乳房の断面図(輪切りにしたような画像)を生成します。

マンモグラフィや超音波検査ではわからない小さな病変やその広がりなどを確認することが可能です。検査時間は30分ほどで、より鮮明な画像を得るために造影剤*2を使用するのが一般的です。

強力な磁気を利用するため、体内に心臓ペースメーカーやインプラントのボルトなどの金属を保有している方は検査できないことがあります。

*2 画像のコントラスト(白黒の差)を強調し、はっきりと写るようにするために使用される検査用の薬で、注射により注入されます。まれにアレルギー反応が出る人がいますので、事前に提示される条件に当てはまる人は医師や看護師に伝えましょう。

STEP②:がん細胞があるかどうか調べ、診断を確定させる

「乳がんである(または、結果的に乳がんではない)」と最終的な診断を確定するには、がん細胞があるかどうかを詳しく調べる「病理検査」の結果が必要で、その検査を行うためには乳房に異常が見つかった場所(病変)から組織や細胞の一部を取り出す必要があります。

病理検査には以下に説明するように複数の方法があり、ひとつだけで診断を確定させる場合もあれば、複数の方法を組み合わせる場合もあります。

穿刺吸引細胞診(せんしきゅういんさいぼうしん)

細い針の付いた専用の注射器を病変に刺し、吸い出すようにして“細胞”を採取します。所要時間は準備も含めて10分程度で、体への負担も少なく、比較的簡便な方法です。

針を刺した部分に血のかたまりができることがありますが、一時的なものです。

針生検(組織診)

細胞診よりも太い針の専用器具を使って、より大きな範囲の“組織(さまざまな細胞の集まり)”を採取する方法で、細胞診よりも正確な診断が可能です。通常は、局所麻酔をして行い、マンモグラフィや超音波検査で撮影した画像を確認しながら進めます。体への負担は細胞診と比べるとやや大きいですが、入院は必要ありません。

細胞診と同様に、針を刺した部分に血のかたまりができることがありますが、一時的なものです。

外科的生検

針生検でもがんかどうかの判断が難しい場合に行われます。

手術により病変の一部または全部を切除し、“針生検よりも多くの組織”を採取します。局所麻酔または全身麻酔をして行い、針生検よりも体への負担は大きくなりますが、診断の正確さも高くなります。

これらの検査で採取された組織や細胞は、顕微鏡で調べられ、診断が確定(病理診断といいます)します。病理診断は病理医と呼ばれる専門の医師によって行われます。

病理診断によって、採取された組織や細胞が乳がんであるか否か、また乳がんであった場合どういったタイプ(組織型)なのかが判明します。この「乳がんのタイプ(組織型)」は乳がんの治療方針を決定するうえで非常に重要な情報となります。

STEP③:(がんと診断された場合)どの程度進行しているのか調べる

病理検査の結果「乳がんである」と診断(病理診断)された場合には、治療方針や治療内容を決めるための検査が続きます。

このとき行われる検査には、CT検査、MRI検査、骨シンチグラフィ、PET検査などがあります。

※詳しい内容は『乳がんの診断後に行う検査』をご覧ください

診断が出るまで時間がかかることも

病変の一部(組織)を採取してから病理診断の結果が出るまで、数日〜2週間ほどかかります。そのため、多くの場合、がんの疑いから診断の確定に至るまでには2週間〜1カ月ほどの時間がかかります。

結果を待つ間はとても長く感じられるかもしれません。しかし、精密検査を受けたからといって全員ががんと診断されるわけではありません。また、がんであったとしても、患者さんに合った適切な治療を行うためには、がんの状態をきちんと把握しておく必要があります。

どうしても不安が強いときには、主治医やがん相談支援センターなどに相談することをおすすめします。