がんの可能性があると考えたとき、またがんであることがわかったとき、その原因を考えた方は多いのではないでしょうか。女性の乳がんを引き起こす要因としてどのようなことが知られているのか、統計データを基に説明していきます。

乳がんの一番のリスクは女性ホルモンバランスの乱れ

排卵や月経をコントロールするほか、肌や血管、骨などの健康維持にも大切な役割を担う女性ホルモンですが、そのバランスが崩れた状態が続くと乳がんが引き起こされることがあります。

実際に、乳がんの7割はエストロゲンという女性ホルモンの影響によって増殖する*1ことがわかっています。

女性ホルモンには、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)があり、通常このふたつのホルモンは、お互いの働きを抑制するように働きます。しかし、さまざまな要因からエストロゲンの影響が強まり、プロゲステロンがエストロゲンの働きを抑えきれなくなった状態が長く続くと、乳がんになるリスクが高まると考えられています。

*1 「ホルモン受容体陽性」というタイプの乳がん

乳がんのリスクが高いと考えられる人

乳がんの発症には女性ホルモンが大きく関係していますが、そのほかにもリスクを高める要因に次のようなものがあります。

危険因子①:40代以上の女性

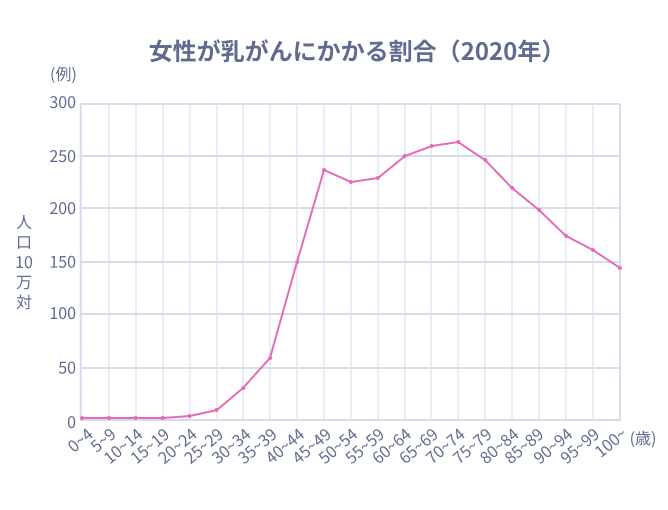

乳がんは女性が最もかかりやすいがんで、40代以降に急激に増加することが知られています。

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)より作成

女性が乳がんにかかる割合を示すグラフを見てみると、乳がんは30代から少しずつ増え始め、40代で大幅に増加、40代以降も高い発症率が続いているのがわかります。

危険因子②:初潮(しょちょう)年齢が早い・閉経年齢が遅い方

エストロゲンは思春期を迎えたころから分泌量が増え始め、性成熟期に入った20歳手前から40代にかけて分泌が盛んな時期が続きます。初潮の年齢が早かった人(12歳未満)や閉経の年齢が遅めな人(50代後半)では、エストロゲンの濃度が高い状態で生活する期間が長くなるため、乳がんの発症リスクが高まると考えられています。

危険因子③:出産・授乳経験がない方

妊娠中や授乳中は月経が止まることが多く、エストロゲンの濃度も低い状態で保たれます。そのため出産や授乳はエストロゲンが影響するタイプの乳がん*1の発症リスクを低減させると考えられています。また出産回数が多く、授乳期間が長いほど、乳がんの発症リスクは低くなります。

出産・授乳経験のない方や初産年齢が高い方は、必然的にエストロゲンの影響を強く受ける期間が長くなるため、乳がんの発症リスクも比較的高く*2なります。

*1 「ホルモン受容体陽性」というタイプの乳がん

*2 出産・授乳経験のある方や初産年齢が低い方との比較

危険因子④:遺伝的な要因

乳がんの5〜10%は遺伝性だといわれています。家系内に乳がんや卵巣がんを経験した方がいる場合、乳がんの発症リスクが高くなります。

具体的には、親、子、姉妹に乳がん経験者がいる女性は、いない女性と比べて乳がんになるリスクが2倍以上高く、祖母、孫、おば、めいに乳がん経験者がいる場合も、いない場合に比べて約1.5倍のリスクがあることがわかっています。*3

*3 世界がん研究基金と米国がん研究機構による報告書より

危険因子⑤:閉経後の肥満

閉経後の女性の肥満は乳がん発症リスクを高めることがわかっています。 これは肥満によって、女性ホルモン(エストロゲン)が増加することが原因と考えられています。

危険因子⑥:糖尿病

糖尿病の方はそうでない方と比較して、乳がん発症率が1.2〜1.3倍ほど高いことがわかっています。これは、糖尿病の症状のひとつである高血糖や高インスリン血症が乳がんに限らず、がんの発症リスク自体を高めるためと考えられています。

危険因子⑦:各種治療薬の影響

経口避妊薬(ピル)や、月経困難症や子宮内膜症に伴う痛みの改善などに効果のある低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤、また、更年期障害の症状改善のためのホルモン補充療法は乳がんの発症リスクを増加させる可能性があると考えられています。

しかしながらこれらの薬剤は、避妊効果や月経痛の改善など生活の質(QOL:Quality of Life)を向上させる薬剤でもあるため、メリットとデメリットを理解した上で適切に使用することが望まれます。乳がんに対する不安が大きい場合には、医師に相談されることをおすすめします。

危険因子⑧:アルコールの過剰摂取

「危険因子④:遺伝的な要因」で紹介した、世界的な研究機関による報告*3によると、アルコール飲料は、閉経の前後を問わず乳がん発症リスクを高めるとされており、そのリスクはアルコールの摂取量が増加するほど高くなることがわかっています。

*3 世界がん研究基金と米国がん研究機構による報告書

危険因子⑨:喫煙歴

喫煙は肺がんだけでなく乳がんの発症リスクも高めることがわかっています。また、受動喫煙(他人が吸ったたばこの煙を吸うこと)によって乳がん発症リスクが高まるという研究結果もあります。

これからの生活のために

ここまで挙げてきた乳がんの危険因子は、あくまで現時点までに医学的に可能性が高いとされているもののみであり、上記に当てはまる人が必ず乳がんになるわけではありませんし、当てはまらない人でも乳がんになる可能性があります。

乳がんになった方のなかには、「何がいけなかったんだろう」と、自分ががんになった原因を探そうとしたり、自分の生活に原因があると思い込んだりする方がいますが、乳がんは、基本的に、すべての女性がかかりうるものであり、遺伝的な要因を除けば、特定の原因で乳がんになったと推定できることはまずありません。

「〇〇のせいで乳がんになってしまった」「自分の生活習慣がいけなかったんだ」というのは当たっていませんので、そんなふうに考えて自分を責めたりはせず、これからの治療に取り組むことが大切です。

(まわりの方も、「きっと〇〇がいけなくて乳がんになったのね」などと決めつけたり、そういう目で見たりしないようにしましょう。)