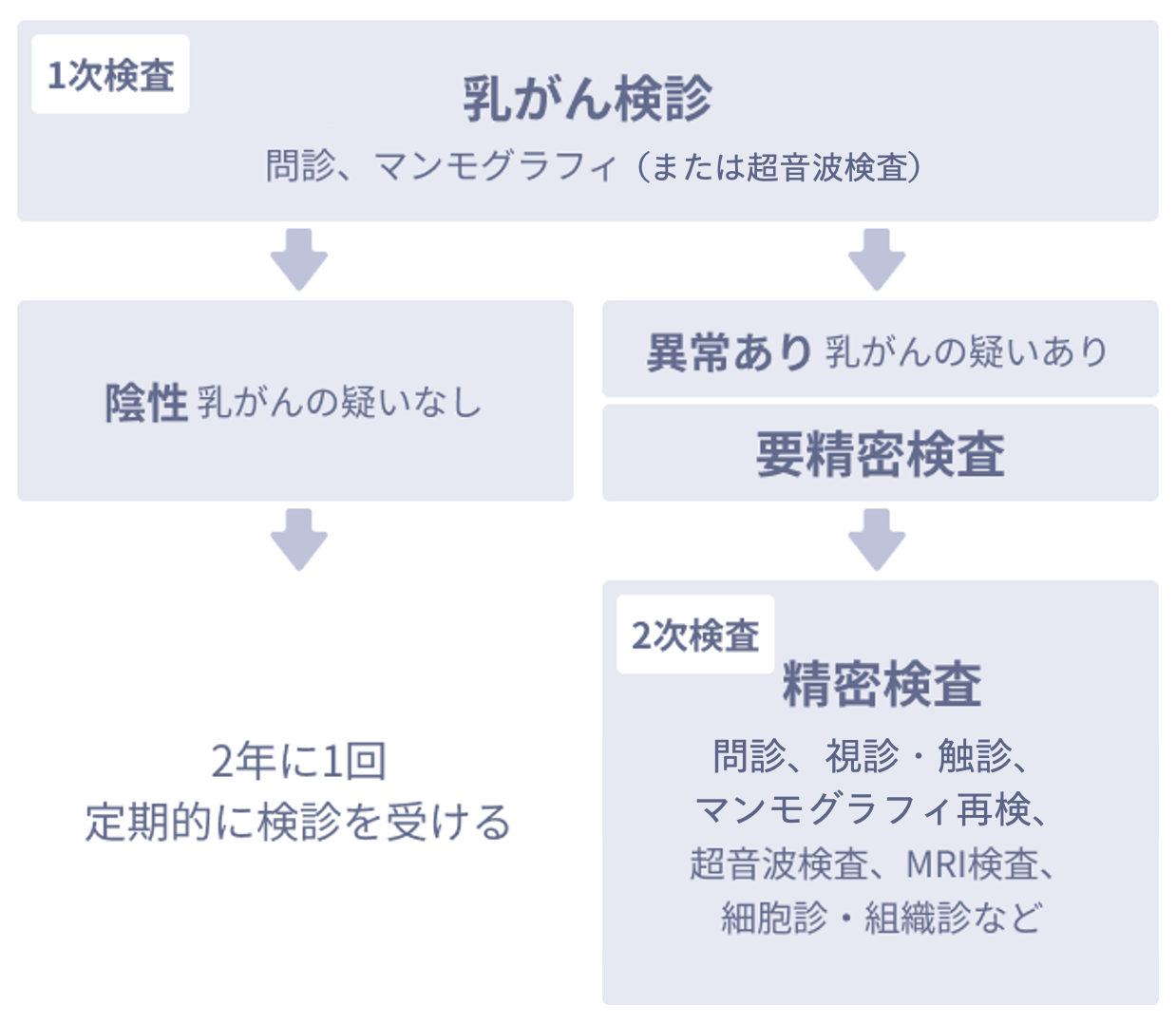

乳がんは日本人女性がもっともかかりやすい「がん」で、増加傾向にあります。ここでは、広く一般的に実施される乳がん検診(1次検診)の流れと、1次検診で乳がんの疑いがある場合に行われる精密検査についてお話しします。

乳がん検診(1次検診)とは

乳がん検診の目的は、早い段階で乳がんを発見し、適切な治療を行うことで、乳がんで亡くなる方を減らすことです。検診では主に「マンモグラフィ」による画像検査を行います。または「超音波検査」を行うこともあります。

検診の結果で「要精密検査」と判定された場合は、次に精密検査を行い、本当に乳がんかどうかを調べます。乳房にしこりがあっても必ずしも乳がんとはかぎりませんし、精密検査の結果「異常なし」や「良性*1」と判定されることもあります。

いずれにせよ「要精密検査」となった場合は、後日必ず医療機関で精密検査を受けるようにしましょう。

*1 がんではありません。体に悪い影響をもたらさない場合もあれば、ほかの病気の可能性がある場合もあります。

40歳以上の女性は、2年に1度の乳がん検診が推奨されています。39歳以下の方では、乳がん検診は推奨されていませんが、見た目や触ったときにわかる症状がある場合は、できるかぎり早めに医療機関を受診してください。40歳以上の方も症状がある場合は、次の検診の機会を待たずに受診してください。

乳がんの代表的な症状には以下のようなものがあります。

乳がんの代表的な症状

- しこり(乳房やわきの下などにできる月経周期と関係のないもの)

- 変形(乳房の皮膚にえくぼのようなへこみが現れる、乳頭がへこむ、左右の乳房の形が非対称になる)

- 赤み・腫れ[乳頭や乳輪に湿疹(しっしん)やただれができる、乳房の皮膚が部分的に赤みを帯びる]

- 乳頭からの分泌物(茶色や赤色の液が出る)

- 痛み・違和感(腕を上げたときなどに皮膚が引っ張られる など)

ほとんどの市区町村では、乳がん検診の費用を助成しており、一部の自己負担で検診を受けることができます。

乳がんが疑われたら? 精密検査の種類と目的

精密検査は、本当に乳がんなのかどうかを確かめるための検査です。「問診」や「視診・触診」「マンモグラフィの再検」「超音波検査」「MRI検査」「細胞診・組織診(さいぼうしん・そしきしん)」など*2が行われます。

これらの検査について詳しく見ていきましょう。

*2 1次検診の内容や結果によって精密検査の内容は異なることがあります。

主な精密検査

問診

乳がんにかかりやすいか(リスクの高さ)を確認するために、医師からいくつかの質問をされます。質問の内容は、月経の状況、妊娠・出産・授乳の経験の有無、家族や親族でがんになった方がいるかなどが一般的です。

しこりの自覚症状があった場合は、しこりの大きさの変化や痛みの有無などについても質問があります。

視診・触診

医師が乳房の状態を目で見て観察するのが視診です。乳房のへこみ、乳頭や乳輪の湿疹やただれ、乳頭からの血が混じった分泌物がないかなどを調べます。

また、触診では、乳房からわきの下あたりまでにしこりがないか、首やわきの下のリンパ節が腫れていないかを手で触って確認します。しこりがある場合は、大きさや硬さ、動き方、境目がはっきりしているかなどを調べます。

マンモグラフィ

乳房全体にX線をあてて撮影することで、乳房内に小さなかたまりや石灰化があるかを調べる検査で、画像に白く写ります。これらは視診・触診ではわからず、その形や並び方などの状態からがんかどうかを判断します。

乳房を圧迫板という薄い板で挟み、押し広げて撮影します。乳房を押し広げることで、診断しやすい鮮明な写真を撮影することができます。

乳房が圧迫されるため痛みを感じることもありますが、我慢できないときは撮影技師に伝えてゆるめてもらいましょう。また、月経前1週間を避けると痛みが比較的少ないといわれています。

X線による放射線被ばくの心配をされる方がいますが、マンモグラフィは、乳房を中心とした狭い範囲に限定してX線をあてるため、過度に体への影響を心配する必要はありません。ただし、妊娠中や授乳中の方はできるだけ避けたほうがよいため、必要性などを医師と相談しましょう。

超音波検査(超音波エコー)

乳房に超音波をあて、その反射波を使って乳房内部の画像を作り、しこりの有無を確認する検査です。マンモグラフィではわかりにくいケース*3でも、超音波検査でしこりを診断できる場合があります。

そのため精密検査においては、より精度の高い診断を行うために、マンモグラフィと超音波検査を併用することがあります。

*3 マンモグラフィではかたまりや石灰化した部分だけでなく乳腺(にゅうせん)も白く写し出されるため、乳腺量が多い高濃度乳腺の方や40歳未満の女性は、白く写っているものが疑わしいものかどうかわかりづらい場合があります。

MRI検査

マンモグラフィや超音波検査で診断が難しい場合には、MRI検査が行われることがあります。MRI検査は磁気を使った検査で、マンモグラフィや超音波検査では確認できない小さな病変やその広がりも検出することができます。

細胞診・組織診

マンモグラフィや超音波検査といった画像検査で乳がんの可能性が高い、または良性か悪性か判断できないと診断された場合には、疑わしい部位の細胞や組織を採取し、顕微鏡で調べます。

細胞や組織の採取には、専用の注射針が使われます。

コラム:しこりがあっても乳がんとはかぎらない?

乳房にしこりができること自体は珍しいことではなく、多くの場合、乳がんとは関係のない良性の病変です。乳がん以外でしこりができやすい病気には「乳腺症」「乳腺炎」「乳腺線維腺腫(にゅうせんせんいせんしゅ)」「葉状腫瘍(ようじょうしゅよう)」などがあります。

これらは基本的には良性の腫瘍ですが、ときにまれな乳がんであったり、良性のしこりに紛れて乳がんが隠れていたりすることもあるため、精密検査の必要があります。乳房のしこりに気がついた際は早めに医療機関を受診しましょう。

乳がん検診の現状と受診の大切さ

乳がんは日本人女性がもっともかかりやすいがんです。しかしながら、乳がん検診の受診率は約47.4%*4で、もっとも受診率が高い40〜50代でも50%程度にとどまっています。この数値は、70%以上の受診率がある欧米諸国*5と比べるとまだまだ低い水準といえます。

自覚症状がなくても、40歳を過ぎたら2年に1度の乳がん検診を受けることを心がけましょう。

*4 日本における乳がん検診の対象年齢である40〜69歳の女性の受診率(2022年)

*5 オランダ、フィンランド、アメリカ、イギリス、フランスなどの受診率がとくに高く70%以上。これらの国は乳がん検診の対象年齢が50歳以上で、年齢の上限は国によって異なります。

コラム:ブレスト・アウェアネスを知っていますか

自身の乳房に関心を持ち、乳房を意識して生活すること(またその習慣)を「ブレスト・アウェアネス」といいます。日頃から乳房を観察し、いつもの状態や月経周期による変化を知っておけば、気になる症状にも早く気がつくことができ、乳がんの早期発見・早期治療につなげることができます。

以前はセルフチェック(自己触診)が推奨されていましたが、一般の人が異常を探したり診断したりするのは難しかったため、現在ではセルフチェックの方法に縛られずに日頃の乳房の状態を知る、意識することに重きを置くという考え方が主流になっています。