企画協力:グンゼ株式会社

肌がこすれて痛い、しめつけたくない、など、がんの治療中や手術後には日常生活に関わることに悩まされる場合があります。こうした悩みに向き合った肌着「メディキュア」は多くの患者さんたちから、その使い心地や利用者の視点に立った機能性などで高い支持を得ています。

患者さんのQOL(Quality of Life、生活の質)を配慮した肌着はどのように開発されているのでしょうか?現在メディキュアの研究開発を担当する栗原 健司さんに、お話を聞きました。

お話を聞いた人

グンゼ株式会社 研究開発部 マネージャー

栗原 健司(くりはら けんじ)さん

―― メディキュアの成り立ちについて教えてください。

メディキュアは「グンゼの技術を活かしてより多くの方のお役にたてる事業を」という当社の新規プロジェクトとして2016年にはじまりました。弊社の事業には、アパレルとメディカル事業があり、このふたつの事業がもっている技術やノウハウを掛け合わせることで、グンゼならではのソリューションを提供する、という発想から誕生しました。

スタートの時点では私は担当をしていなかったのですが、グンゼがあまりやっていなかった領域かつ専門性が高い領域に入っていくのは、興味深い取り組みだなと思っていました。

ただ、実際に立ち上げから関わった人たちに話を聞くと、当初はかなり苦労したようです。医療系の学会に出展したものの、術後や治療中のケア用品に関心を示してくれる医師はほとんどいませんでした。

そこで、医師だけではなく、とにかくいろんな方に直接会って話を聞くことをしたそうです。結果的に、医師、看護師、そして病気を経験された方など、このプロジェクトに関わりのある方に片っ端からヒアリングをするのに2年間かけて、ようやくスタンスが決まったと。

―― 現場の方々の声を聞くことからのスタートだったのですね。そこでどんなスタンスが決まったのでしょうか?

ヒアリングを続けていくなかで、ある乳腺外科の先生から、「グンゼの素材の良さを活かす製品を作ればいいのではないか」という意見をいただいたことが大きなきっかけになったそうです。そこから導き出された方向性が、「素材の強みを活かす」「とにかく肌にやさしく快適な肌着をつくる」ということで、今のメディキュアにもつながるものです。

今となってはごく当たり前の指針にも見えますが、その決断に至るまでにたくさんの方々の意見を聞き、議論を積み上げていった過程があったことで、ブレないコンセプトになったのだと思います。

―― もともと御社がもっていた技術を最大に活かす、という方向性を見出したのですね。具体的にはどのような技術なのでしょうか?

代表的なものが「カットオフ技術」と「接着縫製技術」というふたつです。このふたつの技術を組み合わせてそれぞれの特長を最大限に活かすことで、肌にやさしい素材と仕様の両方が実現可能となりました。

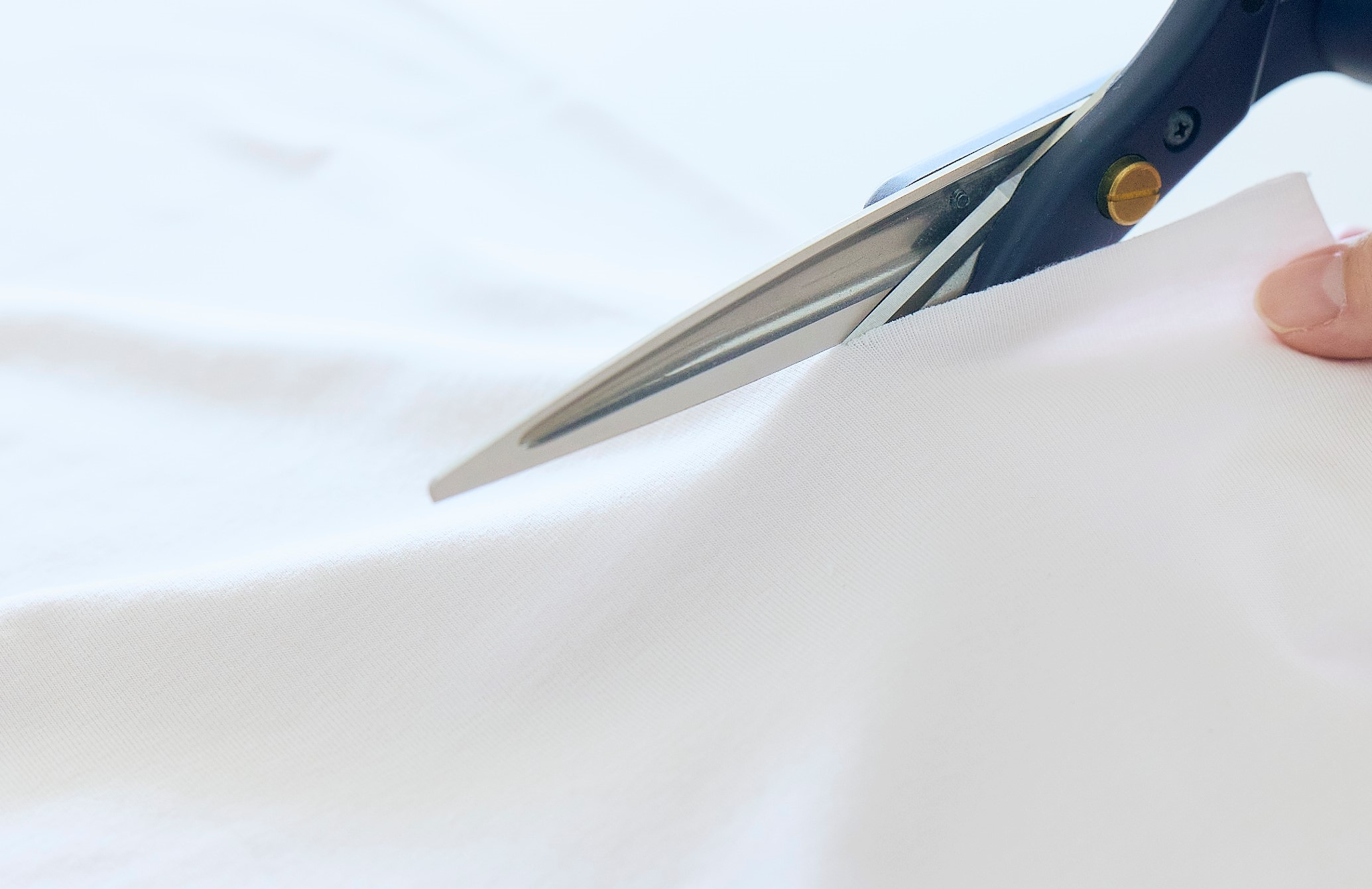

カットオフ技術とは、どこでもカットできる切りっぱなし可能な技術のことです。繰り返し洗濯をしてもほつれにくい洗濯耐久性も兼ね備えています。

カットオフ技術を使った生地

もうひとつは「接着縫製技術」というもので、通常ミシン糸を使って縫うところを代わりに接着剤で貼り合わせます。これによってミシン糸の縫い目が肌にあたるストレスを軽減させることが可能になります。

接着縫製技術を使った生地

メディキュアが目指しているのは、病気や治療で生じる肌の悩みやストレスを軽くすることです。こうした技術を採用することで、肌にやさしい素材や仕様を実現できるようになりました。

―― 現場の方々の声を徹底的に聞くなど、ユーザーの視点に立った製品開発は御社のカルチャーとしてもともとあったのでしょうか?

はい。それは会社全体に通じるカルチャーだと思います。

ただ、メディキュアはより慎重にそして細やかに開発を進めることが必要です。製品の開発前には、実際に着用するのと同じ条件で試着試験を実施するのですが、肌にさまざまなお悩みをもつ方々のための製品ですので、その方々たちのご協力なくしては完成しません。

実際に試着した際の着心地や肌触り、使い勝手や安全性などさまざまなポイントをチェックし、本当に役に立てる製品なのか、改善点はどこか、などを知る必要があるのです。こちらの一方的なお願いにならないよう、試験の目的や方法をご理解いただけるようにご協力いただくことを常に心がけるようにしています。

また、患者さんだけでなく、看護師さんをはじめとする医療の現場を知る方々からのご協力も不可欠です。たとえばがん治療の場合、手術・薬物療法・放射線治療など多くの選択肢があり、それぞれに副作用などによりQOLの低下を招く可能性があります。

こうした課題に関して、専門の看護師さんが、患者さんそれぞれに起こるQOL低下について、可能な方法を尽くして対応できるように指導してくださっています。そのお話からヒントをいただくことで、お役に立てる肌着を一緒に開発したこともあります。

たとえば、抗がん剤治療の影響で肌トラブルを起こしている方に向けて、タグや縫い目をなくすことで、肌への刺激を極力軽減させています。また、綿に天然由来のレーヨンを加えることで綿100%以上のやわらかさを実現した低刺激インナーを開発しました。

―― たしかに、肌着は日々の生活に密着しているものなので、小さなことでもQOLに直結しますね。

そうなんです。オストメイトの方は、ストーマ袋をベルトで留めているだけというのが通常のスタイルでしたが、それだと肌あたりが気になる場合があります。そこで、開発をしていく過程で、その悩みを軽減するための腹帯をつけることにしました。

そうしたことで、装具の肌への負担やにおいへの心配が軽減して、外出しやすくなったという声を多くいただくようになりました。

肌着がきっかけでその方の生活の幅が広がったりアクティブになったりすることは私たちにとっても大きな喜びです。

腹帯タイプの肌着

―― 現在、メディキュアにとっての課題とはなんでしょうか?

スタートから約8年が経ち、事業としては既に立ち上げの段階である「0→1」ではなく「1→10」、つまり事業拡大のステージに入っています。ただ、そこでも継続して、患者さんや医療現場の困りごとを拾いながらブラッシュアップしたり開発したりしていくことに変わりはありません。

一方で課題もいくつか見えてきました。立ち上げ当初のコンセプトであった「既存の技術を活かす」ことは強みである一方、制約が生まれてしまうことも事実です。

現在は乳がんやオストメイトの方向けの製品はある程度まで揃えることができていますが、それ以外の疾患の方に向けてはまだそこまで対応できていません。もっと多様なニーズに応えていきたいですし、そのためには既存の技術だけにこだわるのではなく、新しい技術も取り入れていく必要があります。場合によっては設備から開発する必要もあり、そのあたりも前向きに議論しています。

先ほど、ユーザーのニーズやお困りごとに沿った製品開発についてお話ししましたが、メディキュアはより深く入っていかないと掘り起こせないニーズがあります。どこまで潜在的な需要やお困りごとを掘り起こせるかが、さらに重要になってきていると感じています。

―― 今後のメディキュアの展望をお聞かせください。

「衣料から衣療へ」というコンセプトは、「メディキュア」というブランド名とともに作られました。 そこには「肌着が“衣料”ではなく、肌や心をいたわるような“衣療”となるように」そんな願いが込められています。

メディキュアというブランドはまだ発展途上で、そして悩みがある限りいつまでも完成しない、そんなブランドにしていきたいと思っています。

これまで開発にご協力いただいた皆様に感謝するとともに、今後も治療や通院でお困りごとのある方に寄り添う、そんなブランドであり続けたい、そう思ってスタッフ一同活動を続けています。