「肺がん」と確定診断された後、治療に入る前に、治療方針や治療の内容を決めるための検査が続きます。なかなか治療がスタートしないことに不安を感じる人もいるかもしれません。こちらの記事では、診断後も検査が必要な理由やその目的・役割、実際に行われる検査の内容について説明していきます。

検査を行う目的とその内容について

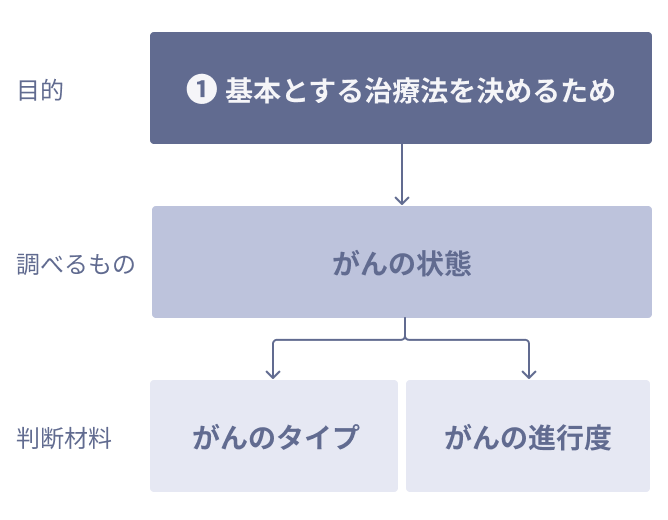

肺がんの治療方針や具体的な治療内容を決定するための判断材料として、組織型(小細胞がん・非小細胞がん)とステージ(病期)やバイオマーカー、また、全身状態の指標の一つとしてPS(パフォーマンスステータス)、患者さんの年齢などが挙げられます。

これらの要素をさまざまな検査でひとつひとつ調べ、肺がんや患者さんの体がどのような状態なのかをしっかりと把握することが必要となります。

目的①:がんのタイプと進行度を分類し、基本とする治療法を決める

肺がんの治療法は大きく、手術・放射線療法・薬物療法の3つに分けられます。肺がんや患者さんの状態に応じてそのふたつ以上を組み合わせることもあります。治療法を選択するうえで最も重要な要素が、肺がんのタイプ(組織型)と進行度(ステージ)になります。

組織型はがん細胞を顕微鏡で見たときの組織の見え方の違いによって分類され、肺がんの疑い段階で行われた病理検査によって、どういった組織型(がん細胞を顕微鏡で見たときの組織の見え方)なのか判明します。この組織型の違いにより、進行のスピードや効果を得やすい治療法などの傾向が異なります。

肺がんの組織型は小細胞がん・腺がん・扁平上皮(へんぺいじょうひ)がん・大細胞がんの大きく4つに分けられますが、4つの中でも例えば小細胞がんは、抗がん剤による薬物療法や放射線療法の効果が得られやすいため、残り3つの組織型(まとめて「非小細胞がん」と呼ばれる)とは治療法が異なります。

また、がんの進行度合いによっても治療法は異なります。進行度合いは「ステージ」で表され、肺がんではステージ1〜4の大きく4つに分類されます。

これらのがんの組織型やステージといった分類に応じて、軸となる治療法が決まっていきます。

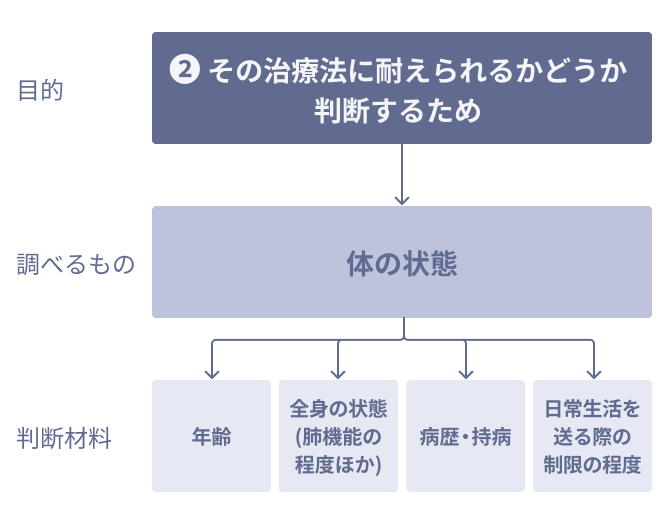

目的②:その治療法に耐えられるかどうかを判断する

前述の通り「組織型」と「ステージ」から手術・放射線療法・薬物治療いずれの治療法が最適か検討されますが、最終的な治療方針を決定するうえでは、患者さんの体がその治療法に耐えられるかどうかも重要です。

患者さんの体の状態を判断する要素には、年齢をはじめ、肺の機能を含む全身の状態、過去の既往歴、がん以外の持病の状態などがあります。

例えば、高齢であったり肺機能(呼吸機能)が低かったりして、手術を行うと身体的な負担が大きい、その後の生活に大きな支障が出るなどと判断した場合には、他の治療法が選択されることもあります。

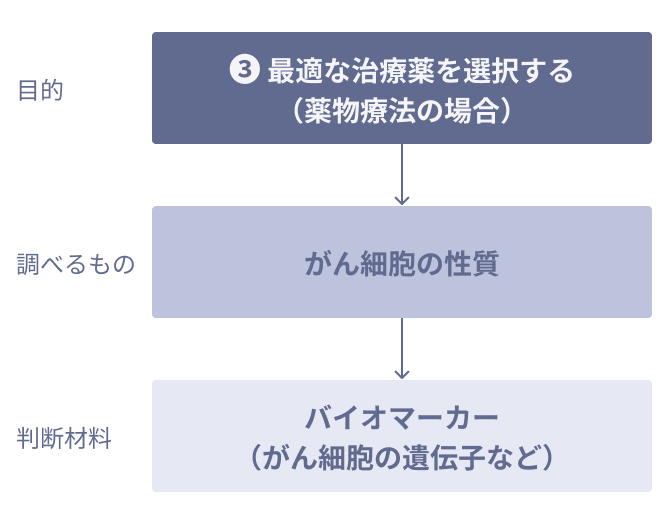

目的③:(薬物療法の場合)最適な治療薬を選択する

昨今、肺がんの薬物療法は急速な進歩を遂げています。多数ある選択肢のなかから、その患者さんにとって最適な薬が選択されます。その際に、特定の薬の効きやすさを予測するための検査が行われる場合があります。

一人ひとり異なるがん細胞の特徴を知り、その特徴に応じて効き目の高い薬を使用することで、治療効果を高める狙いがあります。

目的に応じた検査方法

3つの目的ごとに主な検査を紹介します。

「目的①:がんのタイプと進行度を分類し、基本とする治療法を決める」ための主な検査

組織型を調べる検査は、気管支鏡検査などで採取された検体が用いられ、病理医によって行われます。基本的にはがんの診断と同時に行われます。がんの進行度(ステージ)を調べる検査にはさまざまなものがあり、組み合わせて行います。よく行われるものには以下の検査があります。

CT検査

胸の画像を見て、がんの広がりや転移の有無を確認するための検査です。

体にさまざまな角度からX線を当て、コンピュータ処理することで、胸の断面の画像を作成します。

気管支や心臓、背骨などの重なりによる死角がなく、小さな病変でも見つけられます。肺がんが疑われた際にまず行う検査でもありますが、病変の広がりを調べるうえでも重要です。転移巣(てんいそう)をくまなく見つけるために造影剤を用いて行う場合もあります。

ベッドの上にあおむけになり、トンネル状の装置の中に入って行います。検査時間はおよそ10〜15分ほどで、検査の数時間前から絶食となります。

造影剤を用いた場合の副作用として、吐き気やかゆみ、発疹のほか、まれですが血圧低下などの生命に危険が及ぶ症状が起きる場合があります。

PET検査

がん細胞の活動状態を調べることで、がんの広がりや転移の有無を確認するための検査です。

FDG(放射性フッ素を付加したブドウ糖)を静脈から注射し、がん細胞に取り込まれたブドウ糖の分布状態を画像化します。検査当日の6時間前から糖分を含む飲食物の摂取はできません。また、直前に排尿を済ませてから検査に臨みます。

注射後およそ1時間、体内のFDGが細胞に取り込まれるまでベッドで安静に過ごします。撮影の際は検査機器のベッドにあおむけになります。撮影時間はおよそ30分です。高血糖な状態では正確な結果が出ないことがあるため、糖尿病の人は医師との相談が必要となります。

MRI検査(頭部)

脳や髄膜への転移を調べるための検査です。

磁石と電波を用いて強力な磁場を発生させたトンネル状の装置の中で、体に電波を当てることでさまざまな方向から体の内部の断面を画像化します。X線を使用しないので、被ばくの心配がないのが特徴です。CT検査と同様に、病変をより見つけやすくするために造影剤を使用する場合があります。

撮影する部位に専用の用具を装着し、ベッドに横になり、装置の中に入って行います。磁場を発生させる際に、工事現場のような騒音がするので、ヘッドホンを装着することもあります。検査時間はおよそ15~45分で、体を動かすと画質が落ちるため、できるだけ同じ姿勢を保つようにします。

強力な磁石ならびに電波を使用するため、ペースメーカーなど体内に金属類が入っている人や磁石を使ったインプラントの人は検査ができない場合があります。

造影剤を用いた場合の副作用として、吐き気やかゆみ、発疹のほか、まれですが血圧低下などの生命に危険が及ぶ症状が起きる場合があります。

骨シンチグラフィ

骨への転移の有無を調べるための検査です。

がん細胞がある部分に集まる性質を持つ微量の放射性物質を含む薬を静脈から注射し、その分布状態で判断します。

注射後およそ3時間(薬を全身に浸透させるために必要な時間)、ベッドにあおむけになり、体に検出器を近づけ撮影します。撮影時間はおよそ30分です。

「目的②:その治療法に耐えられるかどうかを判断する」ための主な検査

手術を検討している場合、手術に耐えられるかどうかを判断するために血液検査、肺機能検査、心電図検査、心臓超音波(心エコー)検査などが行われます。病歴(特に肺や心臓に関わる病気)も手術可能か判断するための要素のひとつになります。

放射線治療の対象となるかどうかは、過去の放射線の照射歴や肺疾患の履歴などを参考に判断されます。

薬物療法の場合、患者さんの全身の状態が推奨する治療に耐えられるかどうかを判断するための指標として、アメリカの腫瘍学団体が定めた、ECOG PS(イーコグ パフォーマンス ステータス)を用います。

ECOG PSでは患者さんの体の状態を0から4の5段階で定義しており、自分の身の回りのことをどれくらいできるか、歩行可能かどうか、日中どれくらいの時間をベッドや椅子の上で過ごすのかなど、日常生活を送るうえでどの程度の制限があるのかをレベル分けしています。

ほかに臓器の機能や現在どのような病気にかかっているかなども参考にして、薬物療法の対象となるかどうかが決まります。

「目的③:(薬物療法の場合)最適な治療薬を選択する」ための主な検査

非小細胞肺がんで薬物療法を検討する際、がん遺伝子検査やPD-L1検査といった「バイオマーカー検査」が実施される場合があります。

バイオマーカーとは、病気の有無や特徴、治療に対する効果の程度などを判定するための指標のことです。バイオマーカーの結果をふまえてそれぞれの患者さんに最適な薬が選択されます。

がん遺伝子検査

がんの発生や増殖の原因となる特定の種類の遺伝子(ドライバー遺伝子という)に異常があるかを調べる検査です。個々の遺伝子ごとに調べる方法と、1回の検査で複数のドライバー遺伝子をまとめて調べる方法があります。

異常が見つかった遺伝子の種類に応じて、分子標的薬*1による治療が検討されます。一方、異常が見つからなかった場合は、抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬による治療が検討されます。

*1 分子標的薬とは、がんの原因となる特定の分子(タンパク質)を狙い撃ちし、その働きを抑えたり、がん細胞が増殖しにくい環境を整えたりするための薬。

PD-L1検査

免疫チェックポイント阻害薬*2を用いた場合の治療効果を予測するため、PD-L1というタンパク質ががん細胞の表面にどのくらいの割合で現れているかを調べます。

PD-L1は“免疫ががん細胞を攻撃する働き”にブレーキをかける原因となるタンパク質で、がん細胞の免疫逃避(免疫から逃れて増殖すること)に関与しています。これがたくさんある場合は、抗PD-1抗体や抗PD-L1抗体といった免疫チェックポイント阻害薬の有効性が高いとされています。

*2 免疫チェックポイント阻害薬とは、免疫細胞にかけられたブレーキを外して、免疫細胞の力を回復させ、がん細胞を攻撃できるようにする薬。

これらの検査は、採取済みの組織や細胞を用いて行われるため、この検査のために通院する必要はありません。

検査結果や体の状態をもとに治療方針が決定

治療方針や内容が決定されると、具体的な治療スケジュールの検討・調整に入ります。

さまざまな検査による結果をもとに、治療方針が導き出されるため、初診時から治療が開始されるまでには、一定の日数(3週間~2カ月程度。病状などによって異なり、さらに長くなる場合もあります)がかかるのは一般的なことなので、焦る必要はありません。

治療がスタートするまでの間は、無理せず体調を整えておくことが大切です。体の状態や治療内容によって、食事や運動の制限などが必要となるケースもありますが、今まで通りの生活を送れることがほとんどです。

治療開始後の生活など、治療に際し、気になることや不安に思うことがあるときは、がん相談支援センターへ相談してみるのもよいでしょう。