日本人に多いがんの代表的なものの一つに「大腸がん」があります。大腸がんになる人はどのくらいいるのでしょうか。患者数について見ていきましょう。

大腸がんと診断される人はどのくらい?

一生のうちに「大腸がん」と診断される人は、男性ではおよそ10人に1人、女性ではおよそ12人に1人に上ります。

ちなみに2019年の1年間で、新たに大腸がんと診断された人は、全国で約15万6千人でした。(男性約8万8千人、女性約6万8千人)。

大腸がんは、男女ともに多いがんですが、早期発見・早期治療によって“治しやすい”がんであるといわれます。「国立がんセンター」の統計*1によれば、初期の段階で発見できれば約95%以上という高い確率で治癒(治し切ること)できることが分かっています。

*1 国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」

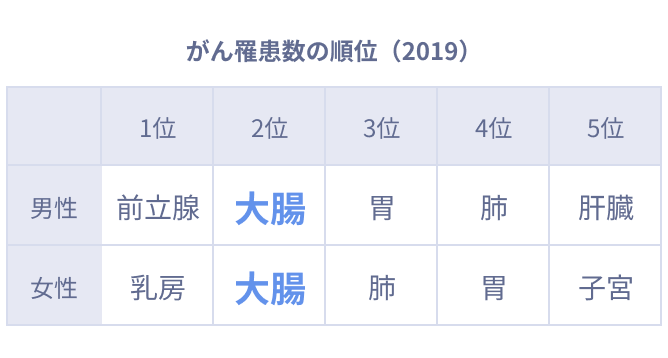

大腸がんは5大がんのひとつ

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)より作成

大腸がんは、日本人の男女ともに2番目に多く、男女合わせた総数では最も多いがんです。

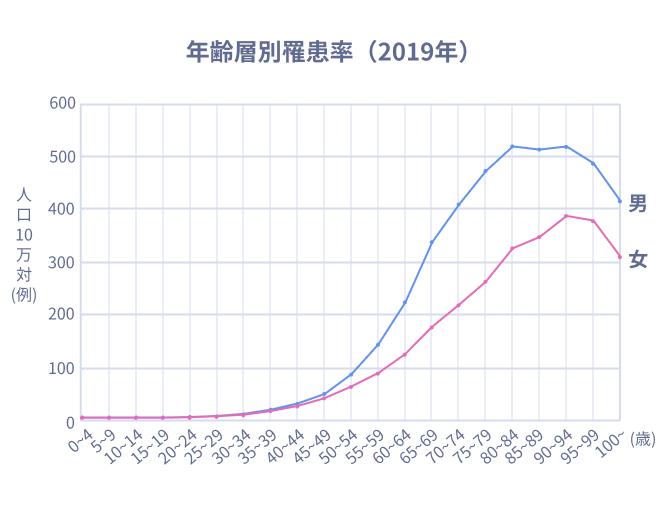

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)より作成

1年間で大腸がんになった人を年代、性別ごとに分けて見てみると、男性が女性より多いことがわかります。また、男女ともに40歳を越えたあたりから徐々に増え始め、年齢が高くなるにつれて増加する傾向があります。

大腸がんは、日本における主要ながんとして厚生労働省の定める「5大がん*2」のひとつにも定められており、毎年定期的な「がん検診」が推奨されています。

*2:胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸(けい)がんの5つ。子宮頸がんではなく肝がんを入れる場合もある。

大腸がん検診の主な方法には以下のようなものがあります。

【便潜血検査】

2日分の便を採取し、便に血液が含まれているかどうか調べる検査です。がんやポリープなどがあると、大腸内で出血が起こることがあり、その血液が検出されます。血液は微量であることが多く通常は目に見えません。

また、検診の結果「異常あり」という指摘を受けた場合は、以下のような精密検査を受けるよう案内があります。

【大腸内視鏡検査】

腸管洗浄液という薬を飲んであらかじめ腸の中をきれいにした状態で、肛門から内視鏡(小型のカメラを装着した細い管)を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を直接調べていきます。疑わしい部位が見つかれば、そのまま内視鏡で組織を採取する「生検(せいけん)」を行うこともあります。

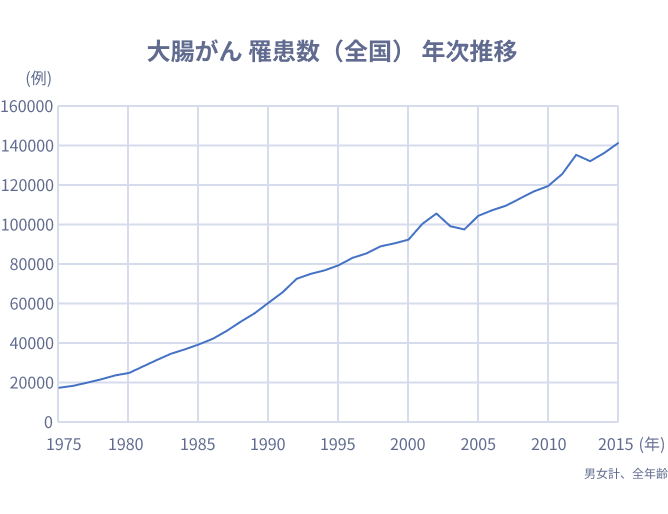

過去40年間で患者数は7.7倍以上に

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ))より作成

大腸がんになる人は、近年大幅に増加しています。1975年から2015年までの過去40年間を見ても、その数は7.7倍以上にも上ります。

この背景には、食生活の欧米化や運動不足、肥満、飲酒など日本人の生活習慣の変化があるとされています。

しかし、大腸がんにかかる人の増加に伴って、大腸がんによって亡くなる人も同じように増加しているわけではありません。むしろ、大腸がん全体の死亡率は低下しています。これは、検査技術の発達や治療薬の開発、外科手術の進歩などによって、大腸がんになっても助かる人が増えてきていることを意味しています。